2025.02.05

バイオマス発電とは?仕組みとメリット・課題をわかりやすく解説

バイオマス発電とは環境に優しい再生可能エネルギーの一種です。植物や動物の廃棄物を燃料として発電する仕組みを指します。二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が少なく環境への影響が最小限に抑えられる点がメリットとしてあげられるバ […]

- 省エネ

2025.02.14

脱炭素社会とは、「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会のことです。日本を含め、世界で脱炭素化の取り組みがおこなわれています。

この記事では、脱炭素社会とは何か、その背景、課題、脱炭素社会に向けた日本の取り組みについてわかりやすく解説します。現状の取り組みもご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

脱炭素社会とは、地球温暖化などにつながる「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会を指します。

脱炭素社会とは、地球温暖化などにつながる「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会を指します。

ただし、私たちが日常生活・生産活動を送るうえで、どうしても二酸化炭素(CO2)の排出は避けられません。そのため、CO2排出をできる限り削減するのと同時に、排出したCO2を後から回収することで実質ゼロとする「脱炭素社会」を目指しています。

2020年10月には、政府は「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする」ことを目指す宣言をしました。

では、低炭素社会との違いは何でしょうか。

脱炭素社会の前に主流だったのは、低炭素社会でした。

低炭素社会とは、CO2排出を低く抑えようと取り組む社会のことです。しかし、発展途上国の産業の発展などが影響して温暖化対策の効果は十分に得られませんでした。

そこで、2015年のパリ協定をきっかけに「脱炭素社会」へと方針が変化していきました。パリ協定について詳しくは後述しますが、世界共通の長期目標として「温室効果ガスの削減を掲げ、気温上昇を2°Cより十分低く抑えるとともに1.5°Cに抑える努力を継続すること」と、「温室効果ガスの実質ゼロ」が盛り込まれました。

脱炭素社会とカーボンニュートラルは、どちらも厳密に定義されていません。この2つはほぼ似たような意味合い(CO2の排出量の実質ゼロ)で使われていますが、脱炭素社会とカーボンニュートラルをあえて分けて使う場合には、下記のような使われ方をされることが多いでしょう。

脱炭素社会とカーボンニュートラルは、どちらも厳密に定義されていません。この2つはほぼ似たような意味合い(CO2の排出量の実質ゼロ)で使われていますが、脱炭素社会とカーボンニュートラルをあえて分けて使う場合には、下記のような使われ方をされることが多いでしょう。

脱炭素社会

地球温暖化などにつながる「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会

カーボンニュートラル

温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、全体として「ゼロ」にすること

※似たような意味で、ゼロカーボンや、ネットゼロという言葉も使われています

「脱炭素社会」と「カーボンニュートラル」が並べて語られる場合、「脱炭素社会」はCO2の排出を「実質ゼロ」ではなく、最終的にゼロにする意味合いが強くなります。

カーボンフリーとの違いは下記をご覧ください。

脱炭素社会を目指す背景には、京都議定書やパリ協定での決定もあります。

京都議定書とは、1997年に京都で開催された地球温暖化防止京都会議にて採択された、温室効果ガス(二酸化炭素やメタンなど)の先進国の排出削減について法的拘束力のある数値目標を定めた文書のことです。

一方でパリ協定は、2015年にパリで開催された会議であり、京都議定書の後継として2020年以降の気候変動問題に関する国際的な枠組みが定められています。

パリ協定では現在、以下のような世界共通の目標を掲げています。

- 世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする

- できるかぎり早く世界の温室効果ガス排出量をピークアウトし、21世紀後半には、温室効果ガス排出量と(森林などによる)吸収量のバランスをとる

日本においてもパリ協定の締結国となっているため、国際的な枠組みで脱炭素社会に向けて取り組みをおこなっていますが、2025年現在、アメリカのトランプ大統領は就任するや否やこのパリ協定からの離脱を表明しました。アメリカの二酸化炭素排出量は中国に次いで世界2位のため大きな影響がありそうです。

次に脱炭素社会がなぜ必要なのか、その理由について詳しく解説します。

脱炭素が注目されている大きな理由は、地球温暖化の進行による深刻な影響です。化石燃料の使用により排出される大量の二酸化炭素(CO2)が温室効果ガスの増加を招き、下記の影響があるといわれています。

・気温の上昇

・降水量の増加

・降雪・積雪の増加

・台風(熱帯低気圧)の強度の強まり・存在頻度の増加

・海面水温の上昇

・海面水位の上昇

・海氷の減少

・海洋酸性化

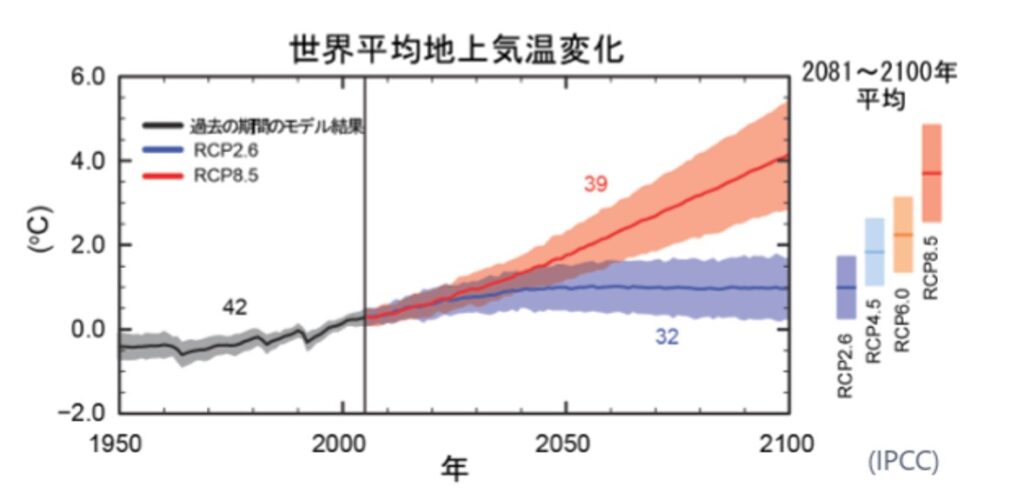

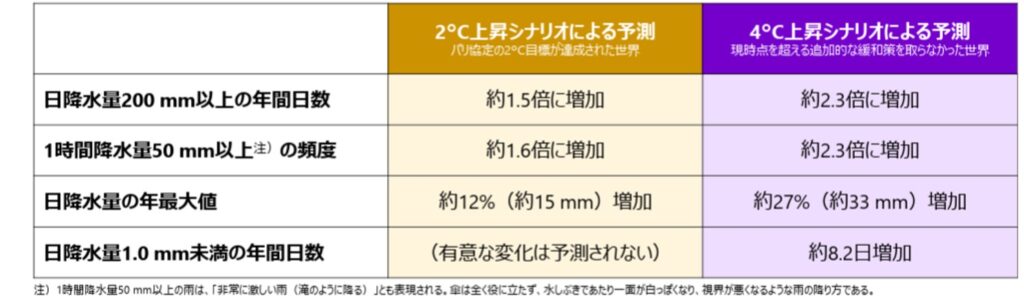

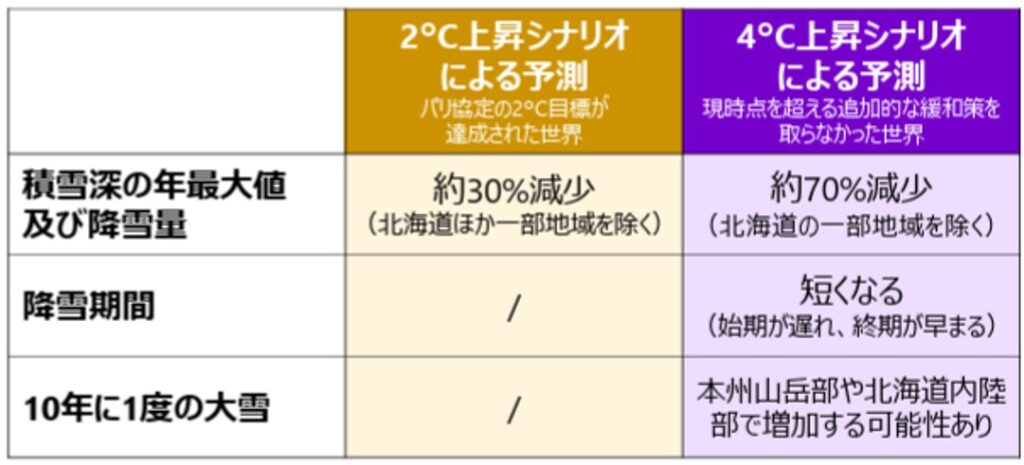

文部科学省及び気象庁が「日本の気候変動2020」にて、パリ協定で定めた2°C目標が達成された世界と、追加的な緩和策をとらなかった世界であり得る気候の状態に相当する世界とをそれぞれシナリオにして比較をしています。

それによると、2°C上昇シナリオは、21世紀末※の世界平均気温が、工業化以前と比べて0.9~2.3°C(20世紀末※と比べて0.3~1.7°C)上昇する可能性の高いシナリオ、

4°C上昇シナリオは、、21世紀末※の世界平均気温が、工業化以前と比べて3.2~5.4°C(20世紀末※と比べて2.6~4.8°C)上昇する可能性の高いシナリオとしています。

※20世紀末:1986~2005年の平均、21世紀末:2081~2100年の平均

パリ協定で設定された上昇目標である「2°C」は、人類が自然と共存できる限界ラインとされており、それを超えると多くの影響が予測されています。

2020年からの10年間は、気温の上昇を食い止められる最後の10年ともいわれており、この局面においての対応がますます重要になってきます。

では、2℃シナリオ・4℃シナリオについてそれぞれ詳しく見てみましょう。

文部科学省及び気象庁「日本の気候変動2020」によると、1910~2019年の間に、真夏日、猛暑日及び熱帯夜の日数は増加し、冬日の日数は減少、特に猛暑日の日数は、1990年代半ばを境に大きく増加したとされています。

近年、猛暑が増えてきたと、実感する人も多いのではないでしょうか。

いずれのシナリオにおいても21世紀末の日本の平均気温は上昇し、多くの地域で猛暑日や熱帯夜の日数が増加、冬日の日数が減少すると予測されています。

あわせて、世界の平均気温の推移も見てみましょう。工業化以前(1850〜1900年)と比較して上昇傾向です。

さらに2024年6月の世界気象機関(WMO)の報告書によると、今後5年間のうち少なくとも1年は、世界の年間平均気温が1.5℃を超える可能性が80%あると発表されました。

5年間の平均気温は1.1~1.9℃高くなる可能性が高く、1年単位ではなく5年間の平均で1.5度を超える確率は47%もあるとの予測が出ました。

もっとも暑いとされた2023年の記録が5年以内に更新される可能性が86%であると指摘しました。(2023年は1.45度上昇)

緑は、1850~1900年の世界平均気温を基準にした気温上昇のグラフ

右下茶色は、1.5度を超える上昇予測確率のグラフ

全国平均で見た場合、大雨や短時間強雨の発生頻度や強さは増加し、雨の降る日数は減少すると予測されています。また、初夏(6月)の梅雨前線にともなう降水帯は強まり、現在より南に位置すると予測されています。

北海道内陸部の一部地域を除き、地球温暖化にともない、降雪・積雪は減少すると予測されています。これは、雪ではなく雨になることが増えると見込まれているためです。

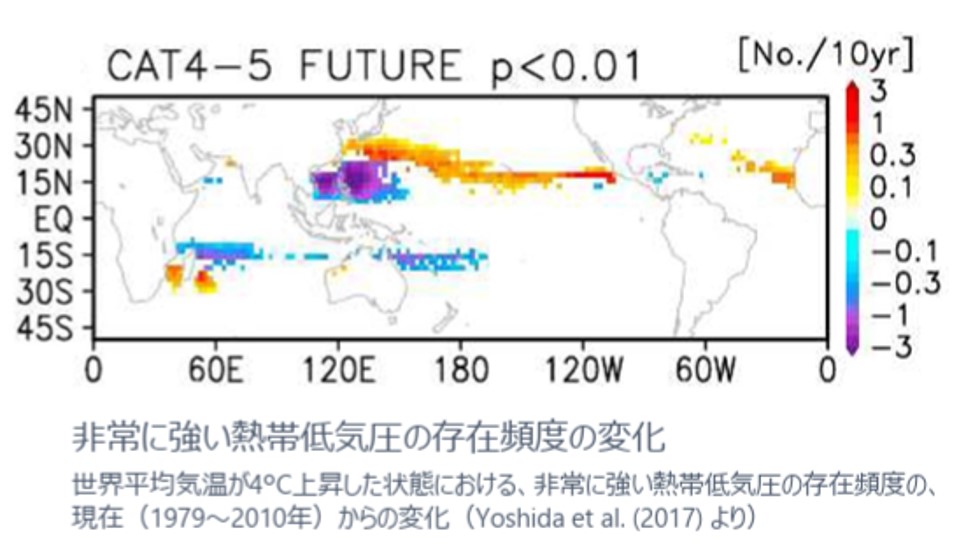

台風の強度は、台風のエネルギー源である大気中の水蒸気量が増加するため、強まると予測されています。これは日本付近だけではなく世界的に熱帯低気圧の雨と風が強まるだろうといわれています。

また4℃上昇シナリオでは、日本の南海上において、非常に強い熱帯低気圧(「猛烈な」台風に相当)の存在頻度※が増す可能性が高いことが示されています。

※一定期間あたりに、その場所に存在する個数

日本近海の平均海面水温は、1900~2019年の間に100年あたり1.14℃の割合で上昇しています。これは、世界の平均(0.55℃/100年)よりも大きい数値です。

昇温の度合いは、季節や海域により異なりますが、いずれのシナリオにおいても21世紀末の日本近海の平均海面水温は上昇すると予測されています。

上昇幅が世界平均よりも大きい、また海域により異なる要因は、偏西風の北上にともなう亜熱帯循環の北上の影響が考えられます。

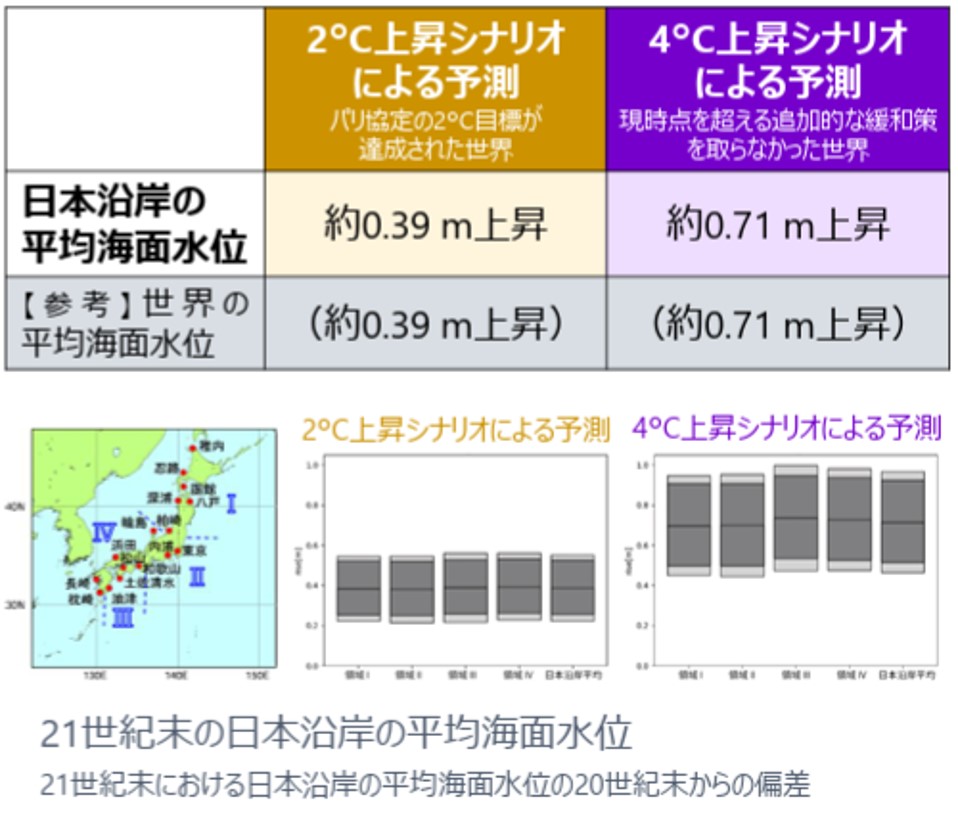

世界の平均海面推移は1902~2010年の間に約0.16 m上昇しました(氷床・氷河の融解や水温上昇にともなう海水の膨張による)。一方、2006~2015年の間の上昇率は薬3.6mm/年で、上昇率は2.5倍です。

そして、21世紀末の日本沿岸の平均海面推移は2℃上昇シナリオで0.39mm、4℃上昇シナリオで0.71mm上昇すると予測されています。

平均海面水位の上昇は、浸水災害のリスクを高めます。

オホーツク海の年最大海氷面積は、1971~2020年の間に、10年当たり6.1万km2(最大海氷面積の平年値の5.3%に相当)の割合で減少しています。また、北極域の海氷面積も長期的に減少しており、年最小値は、1979~2019年の間に、10年当たり89万km2(最小海氷面積の平年値の14%に相当)の割合で減少しています。

オホーツク海の海氷面積は、シベリア沿岸の形成域における海氷減少にともない、北海道沿岸に移流される海氷も減少すると予測されています。

4℃上昇シナリオでは、北極域の海氷は、21世紀なかばには夏季にほとんど融解すると予測されています。

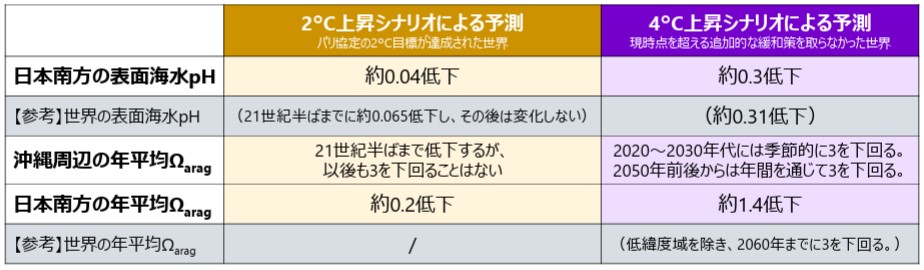

人為的に大気中へ排出された二酸化炭素の約30%は海洋に吸収されます。そのため、世界の表面海水の水素イオン濃度指数(pH)は、10年当たり約0.02の割合で低下しており、工業化以降これまでに0.1低下したと見積もられています。

極域や高緯度域ではpHの低下が速いと予測されており、日本南方や沖縄周辺では世界平均と同程度の速度で海洋酸性化が進行すると予測されています。

脱炭素社会の実現には、化石燃料からの脱却が必要不可欠です。しかし、その依存度は高く、どのように実現できるのかが大きな課題です。

その鍵となるのが「再生可能エネルギー」といわれていますが、普及に時間がかかっています。

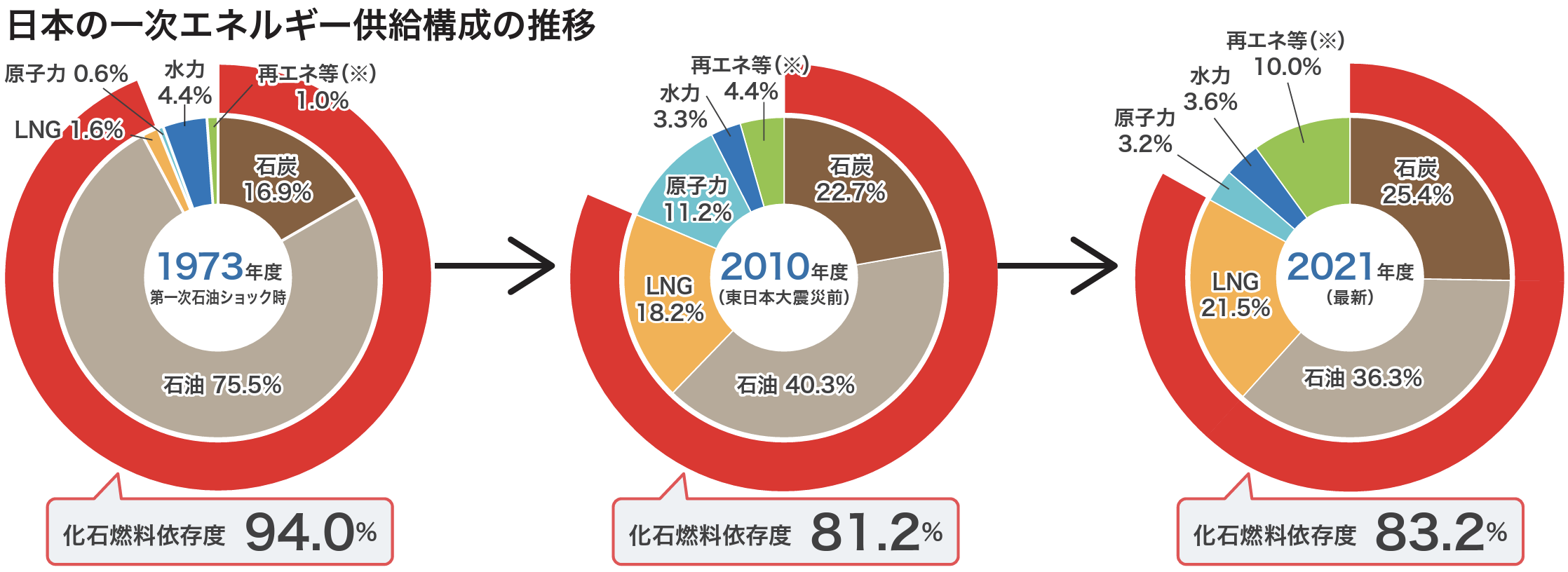

2023年2月に公表された資源エネルギー庁の情報をみると、日本のエネルギー産業は、約83%が石炭・石油・LNG(液化天然ガス)などCO2を排出する化石燃料で占められていることがわかります。

なかでも石炭と石油は、液化天然ガスよりも二酸化炭素を排出しやすいのが特徴です。その点も含め、現状における化石燃料への依存度の高さが脱炭素社会の実現を図る上での課題とされています。

温室効果ガスを発生させる化石燃料への依存度の高さを解消するため、現在では太陽光発電などのクリーンな再生可能エネルギー発電への転換が求められています。

しかし、その普及はまだ進んでいません。

その理由は、供給量が安定しないこと、そしてコストの負担が大きいことが挙げられます。

安定的に電気を供給するためには、さまざまな方法で発電された電気を効率的に組み合わせて使う必要があります。

電気の発電方法によるメリット・デメリットを理解したうえでうまく組み合わせることで、脱炭素社会へと近づくことができるでしょう。

社会が脱炭素社会の実現に向けてどう取り組んでいるか詳しく解説します。弊社の取り組みに関しても、あわせてご覧ください。

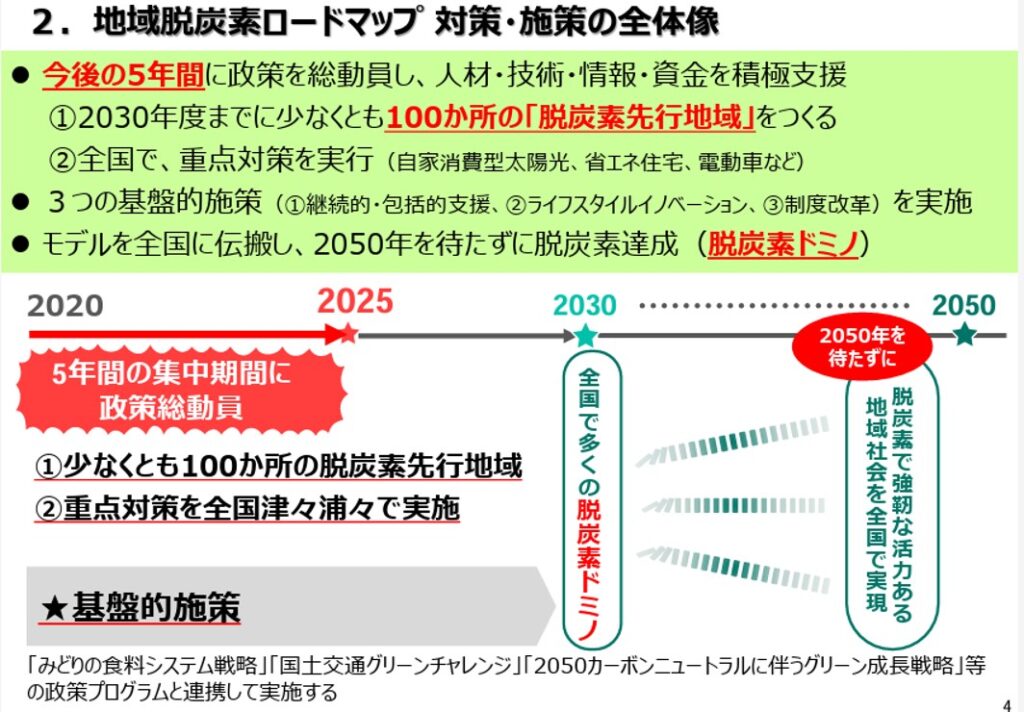

日本政府は、2050年までにカーボンニュートラル、すなわち温室効果ガスの排出を実質ゼロにする目標を掲げています。

そのロードマップとして、環境省は2020年~2025年までの5年間を「政策を総動員して人材・技術・情報・資金を積極支援」すると掲げています。

これにより、

①2030年までに少なくとも脱炭素先行地域を100か所以上創出

②脱炭素の基盤となる重点対策を全国で実施

を進め、地域の脱炭素モデルを全国に成功事例として伝播させ、2050年を待たずに脱炭素達成を目指していきます。

2050年までに脱炭素社会を実現するために、日本はさまざまな取り組みを進めています。主な取り組みをご紹介します。

①脱炭素事業への新たな出資

②ゼロカーボンシティの表明から実現へ

③デコ活の推進

④エネルギー対策特別会計を活用した取り組み

そのほかの取り組みも含め、詳しくは、環境省 脱炭素ポータル をご覧ください。

環境省では脱炭素事業に意欲的に取り組む民間事業者等を集中的、重点的に支援するため、財政投融資を活用した脱炭素化支援機構を設立しました。

1,000億円程度の規模の脱炭素事業を実現するとともに、新たなビジネスモデルの構築を通じて数兆円規模の脱炭素投資の誘発を目指しています。

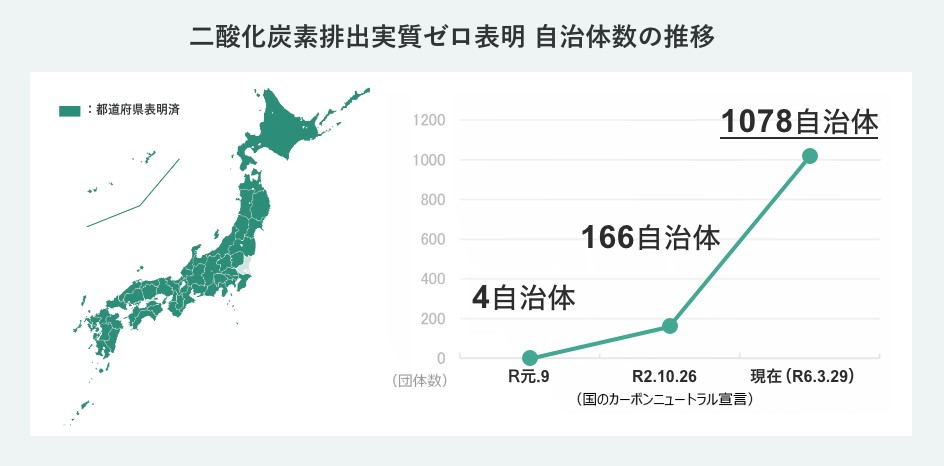

2050年二酸化炭素実質排出量ゼロに取り組むことを表明した地方公共団体が増加しています。2024年3月末時点で、1078の地方公共団体がゼロカーボンシティを表明、環境省も支援をおこない実現を進めています。

国民・消費者の行動変容、ライフスタイル変革を強力に後押しする新しい国民運動「デコ活」を展開しています。

エネルギー対策特別会計(エネ特)を活用し、温室効果ガス削減を実現するための再エネや省エネ設備の導入などを推進するさまざまな補助・委託事業が実施されています。

エスコは、環境省から省エネ診断の専門機関に認定されています。

また、補助金のコンサルティングもおこなっております。

2万5千社以上の企業に対し、最適なプランをご提案し、省エネのお手伝いをしております。

どうぞお気軽にご相談ください。

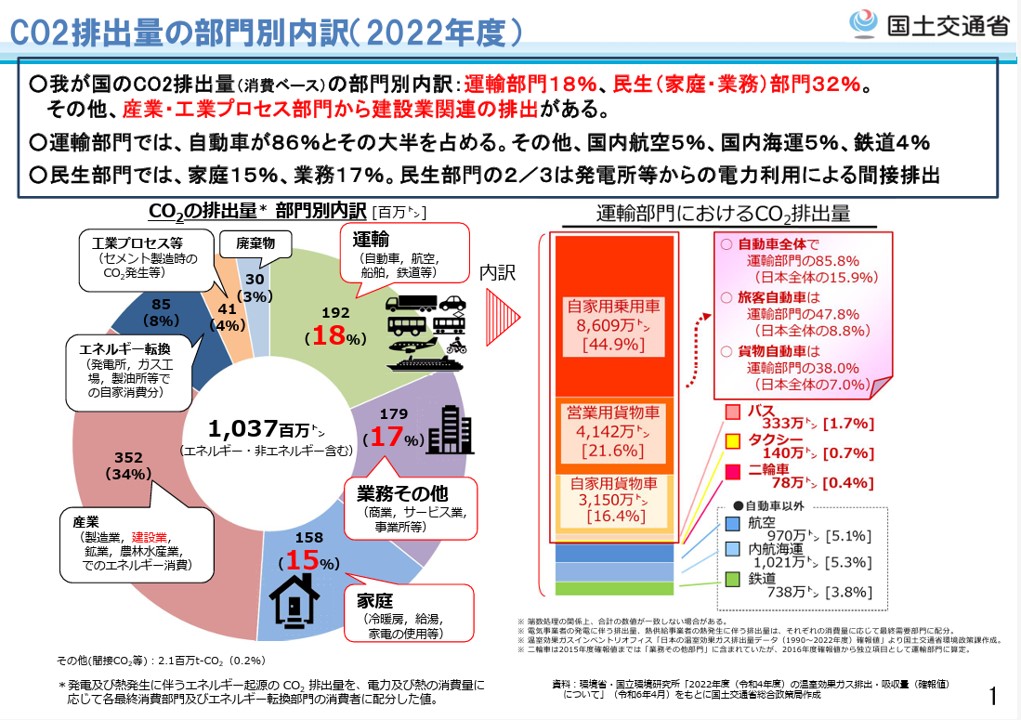

2022年 国土交通省の部門別CO2排出量のデータによると、もっともCO2排出量が多いのが産業部門(34%)で、次いで運輸部門(18.5%)となっています。

出典:国土交通省 グリーン社会の実現に向けた国土交通省の取組概要

まだ化石燃料が主流の業界においては、徐々に国の取り組みが広がっていますが、脱炭素社会を実現するにはさらなるサポートが期待されています。

建築・インフラ等の分野でも脱炭素社会に向けた取り組みが進められています。

例えば、住宅・建築物分野では、ZEH(ゼッチ)・ZEB(ゼブ)の普及促進や、新築住宅を含む省エネ基準への適合義務化を踏まえた対応など、脱炭素化が推進されています。

2022年6月には、建築物省エネ法が改正され、2025年度からすべての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合を義務付けられました。

また、建設材料の脱炭素化等、インフラのライフサイクル全体で脱炭素化を推進しています。

参考:国土交通省 グリーン社会の実現に向けた国土交通省の取組概要

運輸部門からの排出量は、18.5%を占めており、そのうち自動車全体では85.8%(日本全体の15.9%)、さらにそのうち旅客自動車が47.8%(日本全体の8.8%)、貨物自動車が運輸部門の38.0%(日本全体の7.0%)を排出しています。

国土交通省では、下記のような取組を進めています。

まず、CO2排出量の大半を占める自動車分野において、EV・FCV等、次世代自動車の普及促進を進めています。

また、海事分野でも脱炭素化を進めています。水素・アンモニア等を燃料とするゼロエミッション船等の技術開発等を推進するとともに、ゼロエミッション船の普及促進をはじめとする海事産業の国際競争力強化を推進しています。

航空分野・鉄道分野においても脱炭素化の動きは推進されています。

参考:国土交通省 グリーン社会の実現に向けた国土交通省の取組概要

弊社では、省エネに関するさまざまな事業を展開しており、さまざまな角度から脱炭素化実現に向けてのサポートをしています。

たとえば工場・事業場における脱炭素化取り組み推進事業(SHIFT事業)では、支援機関として「削減目標設定・計画策定」の実施・補助金受給のサポートをおこなっています。

加えて、省エネ設備導入や補助金申請コンサルティングの実績から培ったノウハウをもとに精度の高い設備更新の提案や、設備更新の補助やCO2排出量の算定などのサポートを実施することも可能です。

質の高いサービスを利用して脱炭素化を希望する事業者の方は、豊富な実績を有する弊社にぜひご相談ください。

日本以外の諸外国では、脱炭素に向けてどのような動きをみせているのでしょうか?ここでは、脱炭素における社会の動きを詳しく解説します。

脱炭素に向けた各国の動向について比較していきましょう。

|

国名 |

2030年 |

2050年 |

|

日本 |

2013年度比で46%減、さらに50%の高みに向けて挑戦 |

カーボンニュートラル |

|

EU |

1990年比で最低でも55%減 |

|

|

イギリス |

1990年比で最低でも68%減 |

|

|

アメリカ |

2005年比で50~52%減 |

|

|

中国 |

2030年までにCO2排出を減少 |

カーボンニュートラル(2060年) |

※上記は、2023年12月時点の状況です。

2025年に就任したトランプ大統領は、パリ協定からの離脱を表明しており、2026年1月に正式に離脱すると言われています。

また、国によって目標達成の手法を検証していたり脱炭素実現に向けてエネルギー構成のシミュレーションをしたりしています。なかには、具体的な戦略が示せていない国もありますが、いずれも目標を掲げて取り組んでいる傾向にあります。

脱炭素化に向けた諸外国の具体的な対策として、こちらの画像をご覧ください。

どの国においても地球温暖化対策を成長戦略として捉えています。コストや制約として捉えずに、グリーン分野の研究開発支援や先端技術の導入支援などをおこない、国としての成長を目指しているのが特徴です。

この記事では、脱炭素社会の考え方や目的について解説してきました。

脱炭素社会は、温室効果ガスの実質ゼロ化を目指す社会のことです。

気候問題は、単独で取り組む問題ではありません。2015年の国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択されましたが、世界が取り組むべきあらゆる社会課題と気候問題は密接につながっています。

脱炭素社会を目指すことは、もはや社会的責任といえるかもしれません。

国や企業で取り組むだけではなく、私たちの生活に脱炭素の取り組みを浸透させていく必要があり、私たち一人ひとりの選択がますます重要になってきています。

すべての人にとって住みやすい地球を守るために、自治体や個人でできることにも取り組んでいきましょう。

エスコでは、企業が抱える無駄を省き、省エネ・コスト削減のための最適な取り組みをご提案可能です。お気軽にご相談ください。

COLUMNS

2025.02.05

バイオマス発電とは環境に優しい再生可能エネルギーの一種です。植物や動物の廃棄物を燃料として発電する仕組みを指します。二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が少なく環境への影響が最小限に抑えられる点がメリットとしてあげられるバ […]

2025.01.21

最近よく聞く「エネルギーミックス」。エネルギーの高騰や、供給量の不安定さがニュースとして取り上げられる際に、目にする機会も増えているかと思います。 この記事では、エネルギーミックスが必要な理由と、エネルギー […]

2024.11.27

将来に向けて、安定的な電力供給を確保するための手段として、容量市場が導入されました。そして、安定的な電力供給をおこなう発電事業者に対して支払う報酬のことを容量拠出金とよびます。 そもそも容量市場とは何か、そして容量拠出金 […]

2024.11.26

エネルギーの高騰化が進む今、省エネ・電力使用の最適化は非常に重要な課題ではないでしょうか。 2024年11月13日、そういった課題に一括でお応えするセミナーが開催されましたので、当日のレポートとともに弊社のセミナー内容に […]