2025.02.14

脱炭素社会とは何か?

脱炭素化の背景や課題、実現に向けての取り組みを解説

脱炭素社会とは、「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会のことです。日本を含め、世界で脱炭素化の取り組みがおこなわれています。 この記事では、脱炭素社会とは何か、その背景、課題、脱炭素社会に向けた日本の取り組みについてわ […]

- 省エネ

2025.02.05

バイオマス発電とは環境に優しい再生可能エネルギーの一種です。植物や動物の廃棄物を燃料として発電する仕組みを指します。二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が少なく環境への影響が最小限に抑えられる点がメリットとしてあげられるバイオマス発電は、持続可能な未来を考える上で非常に注目されています。

この記事ではバイオマス発電の仕組みやメリット・デメリット、問題点についてわかりやすく解説します。

「バイオ」=bio… 生物

「マス」 =mass… 量

の2語を組み合わせて「バイオマス」発電と呼ばれています。

つまり、生物資源(bio)の量(mass)を表しており、「再生可能な、生物由来の有機性資源で化石資源を除いたもの」と定義されています。

バイオマスとは、私たちのライフサイクルの中で、生命と太陽エネルギーがある限り持続的に再生可能な資源であり、そういった資源を利用する発電方法のことをバイオマス発電といいます。

この技術は、主に農業廃棄物、林業残材、食品廃棄物、動物排泄物などの生物資源を燃焼、発酵、または化学的処理でエネルギーに変換します。バイオマス発電の魅力は、再生可能エネルギー源を使用することで環境負荷を軽減できる点にあります。

これは化石燃料に頼る従来の発電方法と比較して、地球温暖化の進行を抑制する手段として注目されています。

バイオマス発電で、燃料として使用される生物資源は、大きく分けると2つに分けられます。

乾燥系 … 伐採後の木片や枝(林業残渣)、収穫後に残る茎や草・根(農業残渣)などの乾いた生物資源

湿潤系 … 食品加工業などから出る有機廃棄物(産業廃棄物)や、家畜の排泄物・下水の汚泥など水分を多く含む生物資源

その他に製紙工場から出るセルロース(古紙)、産業食用油、パーム油なども燃料として活用されています。

上記にあげたように、さまざまな有機物を燃料として利用していますが、そのままの状態ではエネルギー源としては使用できません。そのため燃料として使用できるよう、前処理を行う必要があります。

バイオマス発電に利用されるエネルギーは、大きく個体燃料・液体燃料・気体燃料の3種類があります。

固体燃料として代表的なものは、主に「乾燥系」から得られる木質バイオマスです。

木質バイオマスは、間伐材や、建築廃材、製材工場の残材などから作られる、主に木材からなるバイオマスのことをさします。

木材チップや木質ペレットに加工されることが多くあります。

チップは丸太をチッパーで加工するのみのため、環境負荷も少なく、チッパーさえあれば供給能力に制限はありません。ただし、含水率によって燃焼制御の設定値が異なっていたり、体積あたりの発熱量がやや低いのが難点です。

一方、ペレットは粒状に加工され、均質のため燃焼制御もしやすく、体積あたりの発熱量も高いのが特徴です。ただし、製造工場で動力や熱を加えているため生産期間も長く環境負荷も高いのが難点です。また製造工場も少ないため供給能力に不安があります。

木質バイオマスの発生量と利用状況(推計)

間伐や主伐により伐採された木材のうち、未利用のまま林地に残置されている間伐材や枝条等の未利用材が年間約2,000万立方メートル発生しています。

逆に製材工場等残材や建設発生木材は、ほとんど利用されており、今後は未利用材をいかに活用するのかが大きな課題です。

代表的な液体燃料は、バイオエタノールです。その主な資源であるトウモロコシやサトウキビなどの農作物を発酵・蒸留させエタノールを生成させます。

基本的な工程は酒を作るときと同じです。バイオエタノールはガソリンの代替燃料として注目されています。

また、植物性油脂をメタノールと化学反応させ、生成されるバイオディーゼル(BDF)も、軽油の代替燃料として利用されています。バイオディーゼルの燃費や走行性能もほぼ軽油と同等といわれています。

気体燃料は、生ごみや、家畜の糞尿、汚水、汚泥などの「湿潤系」から得られるバイオマスを、微生物の働きによりメタン発酵させて生成します。

また、発酵残渣は農産物の肥料としても活用されています。

バイオマス発電は、どのような仕組みで発電しているのでしょうか。

発電の方法によって、電力生成の効率やコストに影響を与えます。主要な方式である「直接燃焼方式」、「熱分解ガス化方式」、「生物化学的ガス化方式」について詳しく説明します。

直接燃焼方式は、廃材やごみなどのバイオマス資源を燃焼させて熱エネルギーを生成する発電方式です。特に木材は燃焼しやすいように木質ペレットや木材チップに加工して燃焼させます。この熱を利用して蒸気を作り、タービンをまわすことで電力を生み出す方式です。

燃料は主に乾燥系の生物資源や廃油などを利用します。

この方法は歴史が長く、技術的にも確立されており、多くの発電設備で採用されています。

利点としては、燃焼工程が非常に単純であり、既存の石炭火力発電所などのインフラを利用しやすい点が挙げられます。一方で、燃焼時に排出される二酸化炭素の管理が必要で、廃材やごみが持つ水分の含有量が高いと燃焼効率が低下するという欠点もあります。

バイオマス資源を高温で分解し、ガスを生成させる方法を熱分解ガス化方式といいます。

この方式ではまず燃焼温度の高い炉で、バイオマスをガス化させます。生成されたガスはタービンに送られ、電力に変換されます。

乾燥系だけではなく、湿潤系の食品加工廃棄物なども燃料として利用できます。

この方式は小規模でも発電効率がよく、効率的なエネルギー変換が可能です。しかし、設備の建設や運用には高いコストと高度な技術管理が求められます。

また、ガスは炭化水素として熱分解するとガソリン(ディーゼル)やプラスチック、都市ガスなど多くの用途に加工できますが、熱分解する際にCO2が発生するため、CO2の管理もまた必要となります。

生物化学的ガス化方式は、微生物や酵素を利用して有機廃棄物や汚泥などのバイオマス資源をメタン発酵させたメタンガスを生成する発電方式です。

このガスは、設備を通じて燃焼され、電力を生成することができます。

この方式の利点は、廃棄物管理とエネルギー生成を同時におこなえる点です。具体的には、微生物を利用して廃棄物を効率的に処理し、同時に再生可能エネルギー源としてのバイオガスを得られます。

ただし、微生物の活動は環境条件に依存するため、その管理と最適化が重要になります。適切な環境が整わない場合、ガスの生成効率が低下することがあります。

バイオマス発電のメリットとデメリットについて簡単に説明します。

まず、主なバイオマス発電のメリットを、3つ挙げます。

1つ目が発電量の安定供給が見込めること、

次に、二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化防止に貢献すること、

最後に、廃棄物の有効活用が可能であることです。

バイオマス発電は、農業や林業、食品廃棄物などから得られるバイオマス資源を燃料として使用する発電方法です。

例えば、太陽光発電は天候や日照時間に大きく依存する発電方法です。曇りや夜間には発電量が減少するため、安定的な供給は難しいでしょう。同様に、風力発電も風の強さや風向きに依存します。

一方、バイオマス発電は、計画的にバイオマス資源を確保することができれば、安定的に発電することが可能になります。

バイオマス発電は、燃料として植物を多く利用しています。

燃焼する際に二酸化炭素は発生しますが、原料となる植物は、大気中の二酸化炭素を吸収しています。

大気中から吸収した二酸化炭素が、大気に還っていったと考えられ、全体を俯瞰してみるとCO2排出量は増加していない、とみなすことができます。

CO2の排出量が実質ゼロ=ニュートラルとなる、カーボンニュートラルであると考えることができるため、バイオマス発電は地球温暖化問題の緩和に寄与できると注目されています。

カーボンフリーとは? 企業視点でカーボンニュートラルとの違いと意味を理解する

バイオマス発電では、捨てられるはずの食品や、利用されなかった間伐材、農業で出てきた活用されない茎や殻など、多くの廃棄物を燃料として活用しています。

本来捨てられるはずだった農業廃棄物、食品廃棄物、森林残渣などの廃棄物がバイオマス発電の燃料として利用されることで、廃棄物の減少とエネルギーの生産が同時に実現します。

特に、都市ごみや農業残留物を再利用することで、廃棄物処理コストの削減にもつながるだけではなく、新たな収益源としても活用されています。たとえば利用されていなかった林地で、間伐材などを収集するなど、新たな雇用・森林整備の推進などが進められています。

バイオマス発電が、再生可能エネルギーとして注目を集めている一方、デメリットも存在します。

大きく3つの課題に分けられます。それはコスト、燃料確保、低い発電効率です。発電効率は他の再生可能エネルギーと比較しても低いのが現状です。

バイオマス発電は、従来の発電方法と比較すると、コストがかかってしまいます。

こうした課題にどのように取り組み、解決を目指すのかが、バイオマス発電の普及に大きな影響を及ぼします。

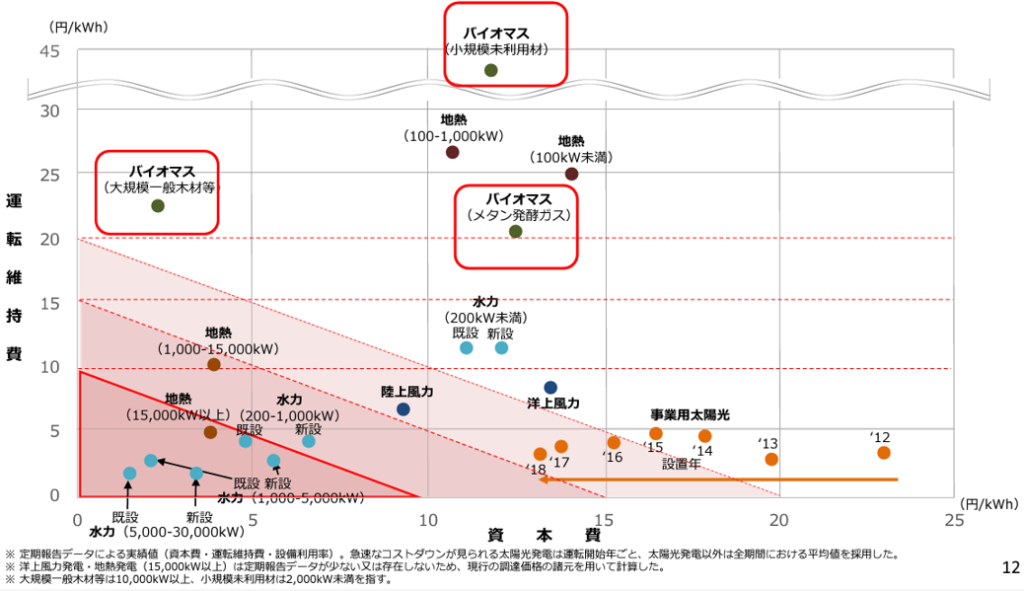

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「持続可能な木質バイオマス発電について」

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「持続可能な木質バイオマス発電について」

なぜ、コストがかかるのかは、2つの側面に分類できます。

1 燃料費がコストの大半を占める

2 収集・運搬・管理にコストがかかる

それぞれについて説明します。

バイオマス発電は、他の再生可能エネルギーとは異なり、発電の際に燃料が必要となることが特徴です。

下記の図の内訳を見ると、木質バイオマス発電所の原価構成は燃料費が約7割を占めており、発電コストの高さがわかります。

インパクトのある燃料費に対して、コスト低減の道筋を明確化できるかが課題の一つです。コストの面だけでなく燃焼させるための化石燃料使用量が大きい場合は、結局環境に負荷を与えてしまう可能性もあります。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「持続可能な木質バイオマス発電について」

間伐材や生ゴミ・家畜の糞尿など、燃料となる原料は、小規模に分散していることがほとんどです。そのため、これらを集荷する必要があります。

燃料材の集荷距離は、燃料材の価格は低いため、集荷距離が短くなるのが一般的ですが、木質バイオマスの場合は、発電所出力の大小にかかわらず広範囲に集荷をおこなっています。

当然ながら、燃料材を運搬する距離が長くなるにつれ、コストが上がります。

この小規模分散型であることがバイオマス発電のデメリットといわれています。

バイオマス発電は畜産や農業からの廃棄物を燃料として利用しているため、その生産量は変動します。

例えば、木質バイオマス燃料をとりまく日本の林業の環境を説明します。

日本の林業は、取り扱いが容易で付加価値の高い針葉樹の育成・管理・利用をメインに展開されています。そのため、燃料用に用いられるのは、建材用途などで利用できなかった「副次的な利用」が中心です。燃料用途の木材の立ち位置が副次的な位置づけのため、供給の見通しが立ちにくい上、日本における林業自体が縮小傾向にあり、燃料確保の安定性は高くないのが現状です。

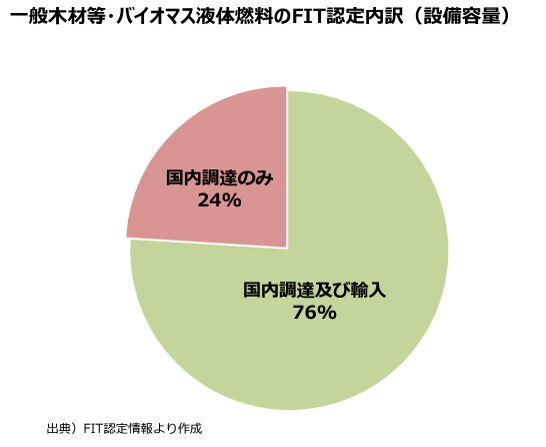

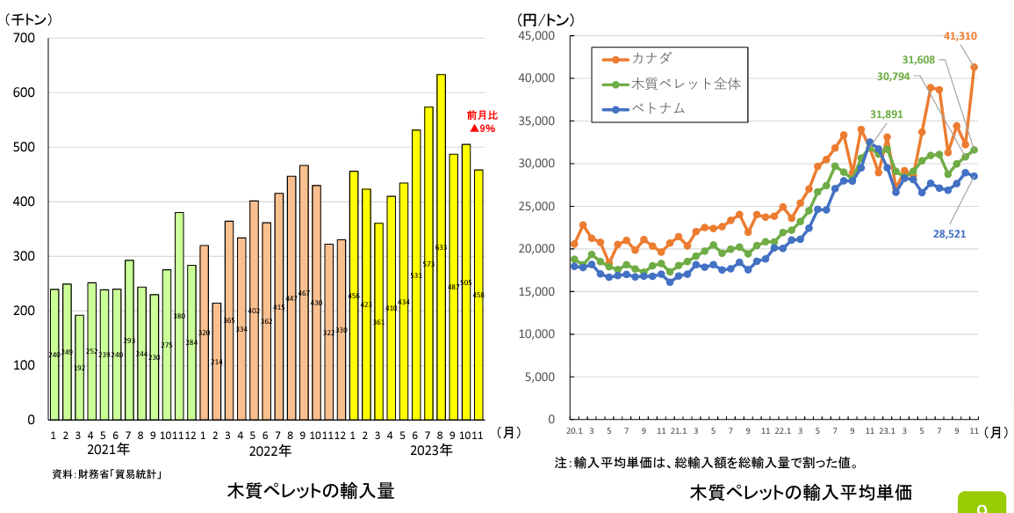

そんな中でバイオマス発電で安定的に燃料を確保するために、海外から燃料を輸入しています。

前述の「コストがかかる」問題とも関連しますが、輸入価格は年々上昇傾向にあることも懸念視されています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「今後の再生可能エネルギー政策について」

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「今後の再生可能エネルギー政策について」  出典:農林水産省 林野庁「木材輸入の状況について」

出典:農林水産省 林野庁「木材輸入の状況について」

林業だけではなく、農業などの一次産業が廃業・縮小してしまうと、日本国内での原料確保が難しくなってしまいます。一次産業を活性化させることは、バイオマス発電だけではなく日本全体にとっても考えなくてはいけない重要な問題です。

バイオマス発電のデメリットの3つ目は、その低い発電効率です。

一般的にバイオマス発電の効率は20%から30%程度とされています。

これに対して、火力発電の発電効率は約40%から60%、水力発電は約80から90%、太陽光発電も20%前後です。バイオマス発電は、燃料となる生物資源を燃焼させる際にエネルギー損失が生じるため、他の発電方法に比べて効率が低いのです。

バイオマス発電はコストがかかるため、この発電効率の違いは大きなデメリットといえるでしょう。最低でも、燃料調達にコストのかからない太陽光発電よりも効率的に発電できなければ、経済性の面からも選択されにくい発電方法となってしまいます。

現在、発電効率の向上を目指していますが、技術的にまだ解決していないのが現状です。

さまざまな発電方法の種類と仕組み、メリット・デメリットについて総まとめ

脱炭素に向けた日本の取り組み、バイオマス発電の現状と将来性について説明します。

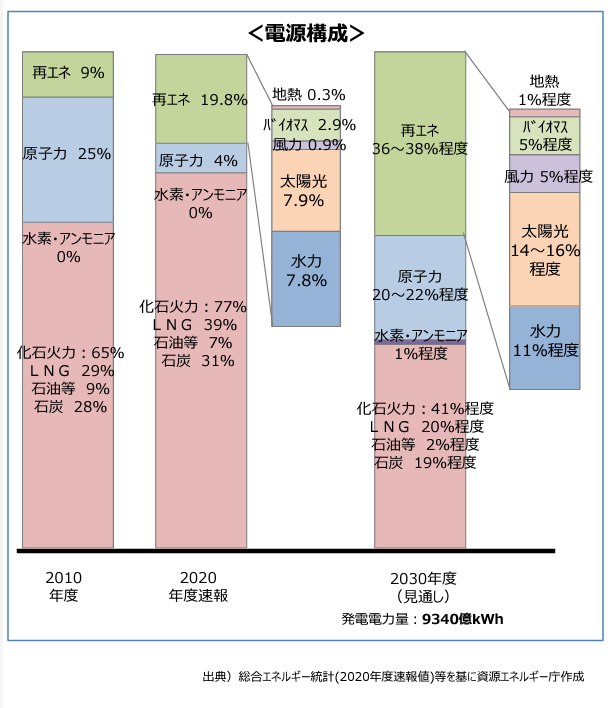

日本政府は再生可能エネルギーの拡大を目指し、バイオマス発電の導入量目標を2030年までに全体のエネルギー供給量の5%に設定しています。

割合としては多くありませんが、2020年時と比較すると、1.7倍もの上昇を見込んでいます。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「今後の再生可能エネルギー政策について」

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「今後の再生可能エネルギー政策について」

日本のエネルギー資源は豊富ではありません。そのため、あらゆるリスクに対応する必要性があります。原子力や火力だけではなくクリーンエネルギーも含めたエネルギーミックスに取り組むことが求められているのです。特に、クリーンエネルギーの中でも電力の安定供給という意味では、バイオマスエネルギーの果たす役割は大きいでしょう。

達成に向けた取り組みとして、政府は補助金制度の拡大や規制緩和を行っており、地方自治体も木質バイオマスや食品廃棄物などの地域資源を活用したプロジェクトを推進しています。

出典:経済産業省 資源エネルギー庁 「今後の再生可能エネルギー政策について」

そのほかの取り組みとして、国が一定の価格で再生可能エネルギーを買い取るFIT制度(固定買取制度)があげられます。FIT制度は、太陽光発電だけではなくバイオマス発電でも適用されています。

他の再生可能エネルギーのコストがここ数年で下がってきたのに比べると、バイオマス発電はどうしても発電コストがかかるため、経済的メリットが出にくい傾向がありますが、この施策によってバイオマス発電の導入は進展しました。

また、2022年からは、FIT制度に加えFIP制度もスタートしています。

FIP制度はFIT制度からの移行を目的に2022年4月から始まった、再生可能エネルギーの発電事業者が卸市場などで売電した際、売電価格に対して一定のプレミアムが上乗せされる制度です。

詳しくは、下記をご覧ください。

近年では、小規模分散してしまうバイオマス発電の課題に対して、逆に小型の発電施設として運転することで、資源を地産地消しようという動きが出てきています。

各地に分散しているバイオマス発電の燃料を一つに集約するのは現実的ではありません。小規模な発電設備を各地に配備し、送電していく方法の方がが向いているといえるでしょう。県や地域単位で燃料を収集し、それをその地域で発電、送電していく、ということです。

地域コミュニティが主体となるプロジェクトのため、環境への配慮だけではなく、地域内循環が生まれることによる地元経済の活性化というメリットもあります。

バイオマス発電の新たな形での展開に期待が寄せられています。

世界が、脱炭素に向けて動き出したのは、1997年に採択され、2005年に発効した京都議定書だといわれています。京都議定書では、先進国の各国(日本・アメリカ・ヨーロッパ(EU)、カナダなど)が二酸化炭素などの温室効果ガスをどのくらい削減するかの目標を定めました。

その後、2015年にはパリ協定で先進国・途上国問わずすべての締約国が温室効果ガス削減・抑制目標の策定・提出が求められるようになりました。

京都議定書は2020年までの枠組みとして設定されたため、2020年以降の気候変動問題に関する枠組みとして設定されたのがパリ協定です。

パリ協定では、世界共通の長期目標として温室効果ガスの削減を掲げ、気温上昇を2度より十分低く抑えるとともに1.5度に抑える努力を継続することと、温室効果ガスの実質ゼロが盛り込まれました。

各国は5年ごとに温室効果ガスの削減目標を提出し適宜見直しをして削減を加速することを義務付けられており、日本は2030年目標として、2013年比で-46%の削減(さらに50%の高みに向け挑戦を続ける)を掲げています。

2025年、アメリカのトランプ大統領は就任するや否やこのパリ協定からの離脱を表明しました。アメリカの二酸化炭素排出量は中国に次いで世界2位のため大きな影響がありそうです。

ここまで、バイオマス発電の仕組みやメリットデメリット、課題や将来性についてまとめてきました。

バイオマス発電の普及率は多くはありません。

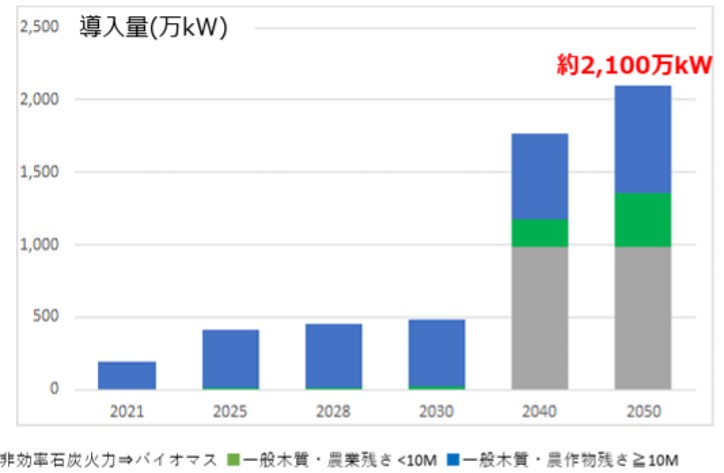

しかし、一般社団法人バイオマス発電事業者協会によると、2050年には全バイオマス発電で総電力の15%を担う存在になると見通しを立てています。

出典:一般社団法人バイオマス発電事業者協会「今後のバイオマス発電の導入見通し<一般木質・農作物残さ> 」

バイオマス発電には、大きな可能性もある一方で、乗り越えなくてはいけない課題も残されています。技術のさらなる開発や、エネルギーとしての使い勝手の良さなど、一つずつ解決しながら来るべき2030年、そして2050年に備えていきましょう。

地球温暖化が進む中、環境への負荷を低減させる取り組みはいまや社会的責任となっております。しかし、企業の努力だけでは省エネ・コスト削減はなかなか進展しないのが実情ではないでしょうか。

株式会社エスコは、エネルギー分野におけるコンサルティング会社として常に最新の製品とサービスを取り揃えられるよう、日々取り組んでおります。2万5千社を超えるお客様のエネルギーに関する課題に対し、施設全体での省エネ・コスト削減を実現し、最適化するお手伝いをしております。

エネルギーに関する課題があれば、ぜひエスコにご相談ください。

COLUMNS

2025.02.14

脱炭素社会とは、「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会のことです。日本を含め、世界で脱炭素化の取り組みがおこなわれています。 この記事では、脱炭素社会とは何か、その背景、課題、脱炭素社会に向けた日本の取り組みについてわ […]

2025.01.21

最近よく聞く「エネルギーミックス」。エネルギーの高騰や、供給量の不安定さがニュースとして取り上げられる際に、目にする機会も増えているかと思います。 この記事では、エネルギーミックスが必要な理由と、エネルギー […]

2024.11.27

将来に向けて、安定的な電力供給を確保するための手段として、容量市場が導入されました。そして、安定的な電力供給をおこなう発電事業者に対して支払う報酬のことを容量拠出金とよびます。 そもそも容量市場とは何か、そして容量拠出金 […]

2024.11.26

エネルギーの高騰化が進む今、省エネ・電力使用の最適化は非常に重要な課題ではないでしょうか。 2024年11月13日、そういった課題に一括でお応えするセミナーが開催されましたので、当日のレポートとともに弊社のセミナー内容に […]