2025.03.27

区分所有法 2025年の改正ポイントとその影響について解説

1.区分所有法とは何のための法律か? 区分所有法とは、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といい、マンションや団地など、一つの建物に複数の人や世帯が暮らす集合住宅における基本的なルールを定めた法律です。 一戸建ての […]

- 法改正

2025.04.25

電気事業法とは、電気を安全に多くの人に届けるために、電気事業の適正かつ合理的な運営、電気工作物の工事、維持、運用を規制した法令です。

この記事では、電気事業法の解説と、その目的や規制内容、改正の流れについて分かりやすく説明していきます。

INDEX

電気事業法はこれまで何度も改正されています。

電気の事業者の規制だけではなく、ソーラーパネルなどを含む、電気に関するあらゆる工作物も規制の対象です。

これまでの改正の沿革を下記にまとめます。

| 改正時期 | 主な規制内容 |

| 1964年 | 電気事業法交付 |

| 1995年改正(第1次電力構造改革) | ・発電部門への新規参入の拡大 ・特定の供給地点における電力小売事業の制度化 ・料金規制の改善 など |

| 1999年改正(第2次電力構造改革) | ・特別高圧の小売自由化 ・小売託送ルールの整備 ・料金選択の多様化、料金見直し など |

| 2003年改正(第3次電力構造改革) | ・高圧の小売自由化 ・振替料金制度の廃止 ・送配電の調整機能の確保 ・供給源の多様化 ・日本卸電力取引所の設立 など |

| 2011年改正 | ・簡易的・機動的な料金改定 ・託送制度の整備 ・送配電ネットワーク利用ルールの整備 など |

| 2013年改正(電力システム改革第1段階改正) | ・広域的運営推進機関の設置 など |

| 2014年改正(電力システム改革第2段階改正) | ・電力小売完全自由化 など |

| 2015年改正(電力システム改革第3段階改正) | ・送配電法的分離 ・小売電気料金の規制撤廃 など |

| 2020年改正 | ・災害時の連携強化 ・送配電網の強靭化 ・分散型電力システム など |

| 2023年改正 | ・小規模な太陽電池発電設備と風力発電設備による保安規制の義務化 など |

| 2024年改正 | ・土地開発に許認可の取得確認の義務化 など |

| 2025年改正 | ・広域的運営推進機関の借入金および機関債の発行限度額の引き上げ など |

参考:経済産業省 資源エネルギー庁「2020年度版電気事業法の解説」

経済産業省 資源エネルギー庁 2024年改正

経済産業省 資源エネルギー庁 2025年改正

電気事業法の沿革を簡単に説明します。

1964年に公布されて以降、時代の変化に対応するために何度も改正されてきました。

例えば、1995年の第一回電力構造改革では新規参入が促進され、小売事業の制度化が実現しました。その後も1999年と2003年の改正では料金制度の見直しや供給体制の整備が進められました。

また、2011年から2015年にかけては、電力小売が順次自由化され、消費者に選択肢が広がりました。

さらに、近年では災害時の連携強化を目的とした改正もおこなわれています。

このように、日本の電気事業法は時代に合わせて柔軟に進化してきた法律といえるでしょう。

電気事業法には、事業運営をおこなう上で重要となるいくつかの用語が定義されています。

| 電気事業 | 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をいう。 ※電気事業法 第一章 総則(定義)第二条 十六 |

| 電気事業者 | 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発電事業者をいう。 ※電気事業法 第一章 総則(定義)第二条 十七 |

| 電気工作物 | 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物(船舶、車両又は航空機に設置されるものその他の政令で定めるものを除く。)をいう。 ※電気事業法 第一章 総則(定義)第二条 十八 |

参考:経済産業省 資源エネルギー庁「2020年度版電気事業法の解説」

電気事業とは、発電から配電、さらには一般の需要に応える電気の使用に至るまでの一連の活動を対象とします。

この定義に基づき、電気工作物は、電気を供給・利用するために必要な設備や設置物を指します。たとえば、発電施設、送電線および蓄電池などが例として挙げられます。

これらの工作物は適切な導入や維持管理が求められるため、その区分や内容を正確に理解することが不可欠です。

また、電気事業者は、この法的枠組みに準じて事業を円滑に遂行するため、関連する登録や許可を受ける義務を負っています。

電気事業法は、電気事業者による事業運営の適正化を目的としたさまざまな規則やルールが定められています。

電気事業法では、「電気事業」と「電気工作物」に関する規制が定められています。特に電気工作物を設置する者には高度な安全基準に基づく技術的適合が求められます。

「電気事業」を営むためには、国に届出や登録申請をしたり、許可を得たりしなくてはいけません。そしてそれは電気事業の種別ごとに規制が定められています。

| 規制の種類 | 電気事業種別 | 審査 |

| 届出制 | ・特定送配電事業(27条の13) ・発電事業(27条の27) ・特定卸供給事業(27条の30) ・特定自家用電気工作物の設置(28条の3) ・小規模事業用電気工作物の設置(46条) |

届出書類の提出 |

| 許可制 | ・一般送配電事業(3条) ・送電事業(27条の4) ・配電事業(27条の12の2) ・特定供給(27条の33) |

資源エネルギー庁による審査が必要(資源エネルギー庁の裁量が広く認められる) |

| 登録制 | ・小売電気事業(2条の2) |

資源エネルギー庁による審査が必要(要件を満たせば登録可能) |

登録制と許可制は、資源エネルギー庁による審査がおこなわれます。

登録制は、資源エネルギー庁の裁量は基本的に認められず、要件を満たせば登録を受けられます。一方、許可制は資源エネルギー庁の裁量が広く認められており、一定の基準をクリアしていなければいけません。

また届出制は、資源エネルギー庁の審査はおこなわれません。届出書類の提出が必要です。

発電、蓄電、変電、送電、配電又は電気の使用のために設置する工作物(機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路、キュービクル等)を指します。

ただし、鉄道車両や船舶、航空機などに設置される工作物や電圧30ボルト未満の電気的設備は対象外です。

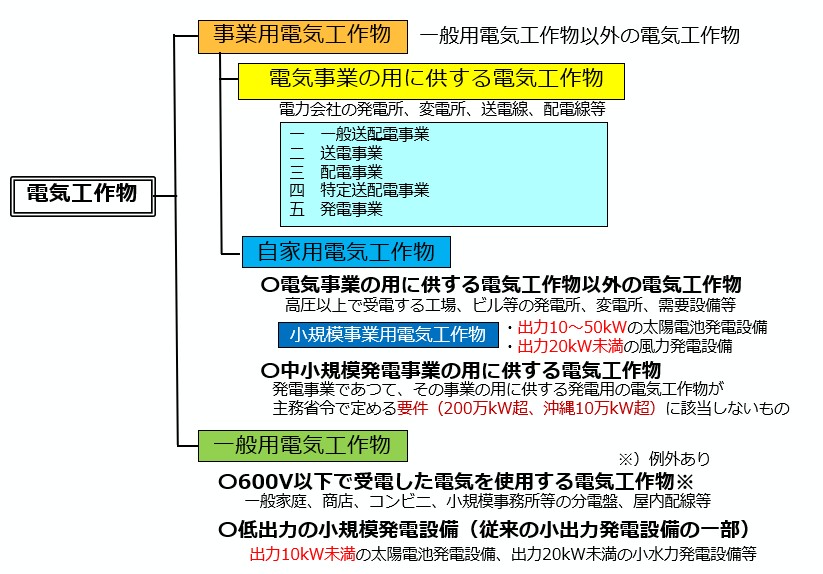

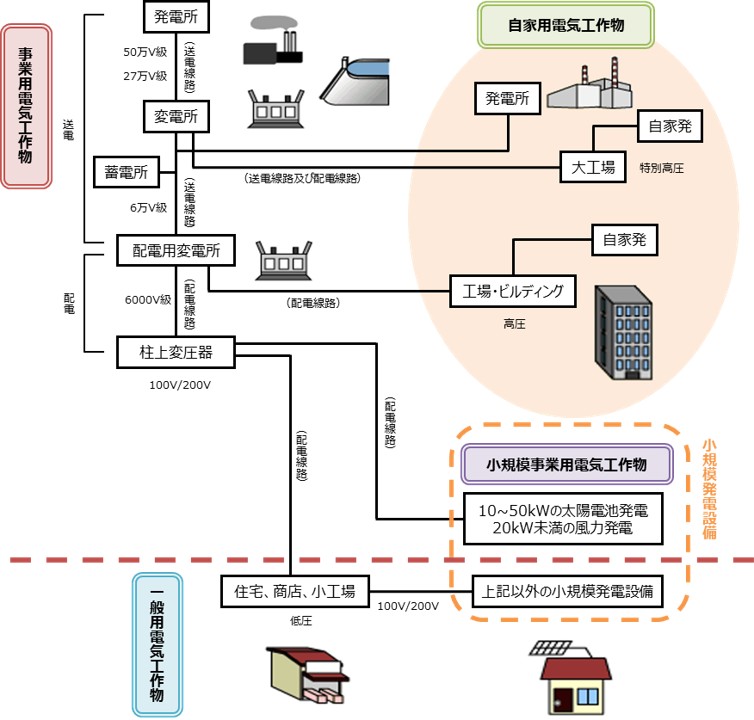

電気工作物はさらに、2つに分類されます。

一般家庭や小規模な事務所などに電気を供給するために設置される「一般用電気工作物」と、発電所や変電所などにある機械などの「事業用電気工作物」です。

比較的電圧が小さく安全性の高い電気工作物。

例えば、一般家庭や商店、コンビニ、小規模な事務所などの屋内配線や一般家庭の太陽光発電(出力10kW未満※)などが一般用電気工作物にあたります。

設置するための保安規定の届け出や主任技術者の選任などは不要です。

※出力10kW未満の太陽電池発電設備は、一般用電気工作物として扱われますが、自家用電気工作物と電気的に接続している場合は、自家用電気工作物として扱われます

一般用電気工作物以外の電気工作物を事業用電気工作物といいます。

事業用電気工作物は、一般用電気工作物よりも厳格な規制が適用されており、保安規定の届け出や主任技術者の選任など安全の確保のための措置は必須です(42条〜46条)。

また、事業用電気工作物の設置・変更の工事であり、公共の安全の確保上特に重要なものの場合、工事計画の認可もしくは届け出が必要です。さらに、使用開始前の検査や定期検査などを受ける必要があります。(47条~55条)

相続やM&A等によって事業用電気工作物を承継した場合も、その旨を届け出る必要があります。

事業用電気工作物とは例えば、電力会社や工場などの発電所、変電所、送電線、配電線などです。

そして、それ以外の電気工作物は、「小規模事業用電気工作物」と「自家用電気工作物」に分類されます。

●自家用電気工作物(第38条第4項)

事業用電気工作物以外の事業用電気工作物を自家用電気工作物といいます。例えば、自家用発電設備や工場など600V以上受電している需要設備は自家用電気工作物に入ります。

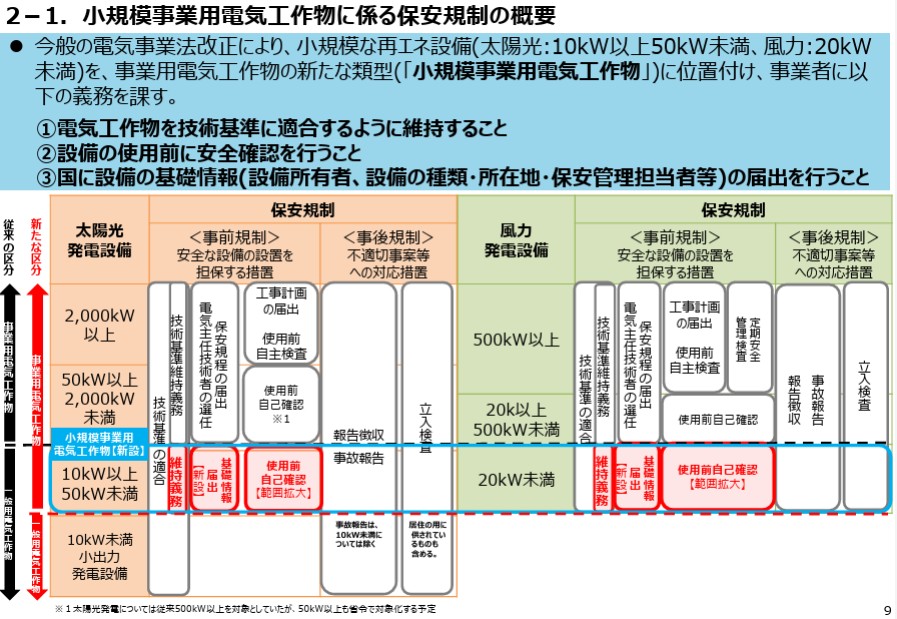

●小規模事業用電気工作物(第38条第3項)

10kW以上50kW未満の太陽光発電設備、20kW未満の風力発電設備など、一部の小規模な発電設備。

基礎情報の届け出や、使用前自己確認が必要です。

詳しくは、経済産業省 特設ページをご確認ください。

電気事業法に違反した場合、違反した内容に応じて罰則が科せられます。

電気事業法39条~41条では、一般用電気工作物、事業用電気工作物が技術基準への適合が求められており、基準を満たしていない場合、経済産業大臣は、所有者または占有者に対して当該電気工作物の修理・改造・移転・使用の一時停止または使用の制限を命令できます(40条・56条)。

命令はかんたんに言うと「技術基準に適合させ、不足している安全対策を速やかに講じなさい」というもので、安全性を最優先に事業運営全般の見直しを求めるものです。

命令に従わず、適切な改善がおこなわれない場合には、さらに厳しい措置が取られる可能性があり、事業者に対しては常に技術基準の遵守と安全対策の徹底が求められています。

このように、技術基準適合命令とは電気に関連するリスクの軽減を図り、事業者に責任を明確にする仕組みです。

技術基準適合命令には法的拘束力もあり、違反した場合は刑事罰の対象にもなります。

また2023年には、技術基準適合維持義務の対象が拡大され、小規模事業用電気工作物(太陽電池発電設備:10kW以上50kW未満、風力発電設備:20kW未満)も、義務の対象とされています。

電気事業者が電気事業法違反を犯し、公共の利益が侵害されている場合、下記の事業の登録・許可を取り消されます。

| 許可制 | ・一般送配電事業 ・送電事業 ・配電事業 ・特定供給 |

| 登録制 | ・小売電気事業 |

悪質な電気事業法違反と認められた場合は、下記の刑事罰が科される恐れがあります。

| 違反行為 | 法定刑 |

| 届出義務違反(特定自家用電気工作物の設置) | 10万円以下の過料 |

| 無届出営業(特定供給) | 100万円以下の罰金 ※法人の両罰規定あり(100万円以下の罰金。法121条3号) |

| 技術基準適合命令違反(原子力発電工作物を除く) | 300万円以下の罰金 ※法人の両罰規定あり(300万円以下の罰金。法121条3号) |

| 無登録営業(小売電気事業) 無届出営業(特定送配電事業、特定卸供給事業) |

1年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科あり) ※法人の両罰規定あり(100万円以下の罰金。法121条3号) |

| 無許可営業(一般送配電業事業、送電事業、配電事業) 技術基準適合命令違反(原子力発電工作物に限る) |

3年以下の懲役または300万円以下の罰金(併科あり) ※法人の両罰規定あり(300万円以下の罰金。法121条3号) |

電気事業法の目的は、電気事業の適正な運営と、電気の安全性を確保することです。電気事業法は、電気を取り巻く環境が変わる中で、電気の安全性と効率性が一層向上することを目的に柔軟に改正しています。

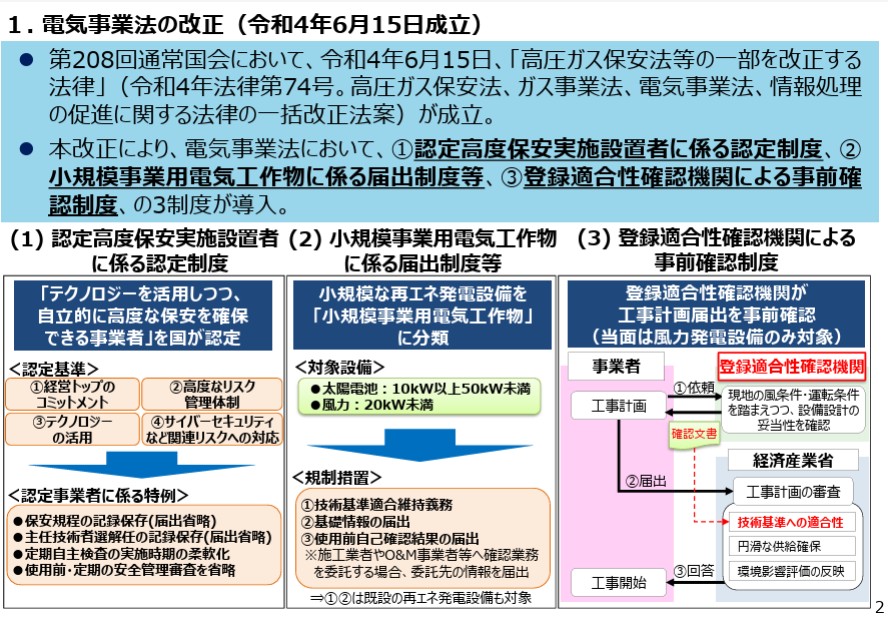

2023年の改正では、いくつかの重要なポイントが追加されました。

すでに解説しているポイントも含まれていますが、主な改正内容をまとめます。

①認定高度保安実施設置者に係る認定制度の導入

②出力10kW以上50kW未満の太陽光発電と出力20kW未満の風力発電を「小規模事業用電気工作物」に分類、届出制度の変更

③登録適合性確認機関による事前確認制度の導入

電気事業法の改正にあわせて、電気工事士法、電気工事業法、電気用品安全法も改正、関係政省令も改正されました。

認定高度保安実施設置車に係る認定制度とは、国が「テクノロジーを活用しつつ、自律的に高度な保安を確保できる事業者」を認定する制度のことです。

認定基準は、下記の4点です。

1 経営トップのコミットメント

2 高度なリスク管理体制

3 テクノロジーの活用

4 サイバーセキュリティなど関連リスクへの対応

そして、認定事業者は、下記の特例があります。

●保安規程の記録が保存され、届出が省略可能

●主任技術者選解任の記録が保存され、届出が省略可能

●定期自主検査の実施時期の柔軟化

●使用前・定期の安全管理審査を省略可能

出力10kW以上50kW未満の太陽光発電と出力20kW未満の風力発電は、小規模事業用電気工作物に分類されるようになり、下記の義務が課されます。

1 電気工作物を技術基準に適合するように維持すること

2 設備の使用前に安全確認をおこなうこと

3 国に設備の基礎情報(設備所有者、設備の種類、所在地、保安管理担当者等)の届け出をおこなうこと

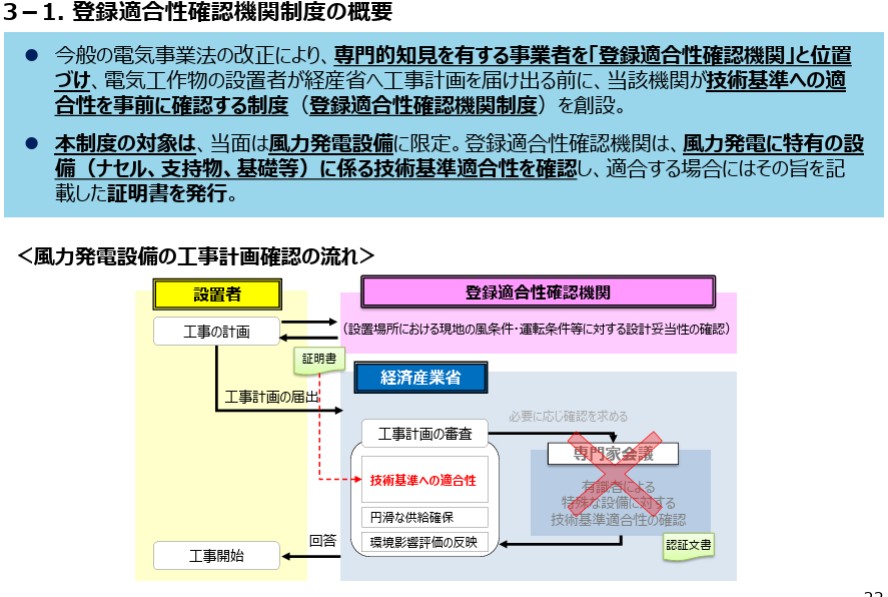

専門的知見を有する事業者を「登録適合性確認機関」と位置づけています。

登録適合性確認機関制度とは、電気工作物の設置者が経済産業省へ工事計画を届け出る前に、技術基準への適合性を事前に、登録適合性確認機関に確認する制度です。

現在は風力発電設備のみの対象です。

電気事業法の目的、また電気事業法に基づく規制や罰則について解説してきました。

電気事業法は、電気事業にかかわるすべての人・会社にとって重要な法律です。その類型や適用範囲を正しく知るようにしていきましょう。

電気を取り巻く環境は、変化を続けています。

株式会社エスコは、キュービクルの保守・保安点検だけではなく、太陽光発電のO&M、新電力など電気に関するさまざまな問題に取り組み、これまで2万5千社以上のお客様の課題に寄り添ってまいりました。

もし、電気に関するお悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。

COLUMNS

2025.03.27

1.区分所有法とは何のための法律か? 区分所有法とは、正式名称を「建物の区分所有等に関する法律」といい、マンションや団地など、一つの建物に複数の人や世帯が暮らす集合住宅における基本的なルールを定めた法律です。 一戸建ての […]

2025.01.20

キュービクルは電力供給において重要な役割を担っています。 万一故障してしまうと、電力の供給が止まり、企業や工場の活動や、マンションなどの場合は住民の生活にも大きな影響が出てきてしまいます。場合によっては、周 […]

2024.11.27

将来に向けて、安定的な電力供給を確保するための手段として、容量市場が導入されました。そして、安定的な電力供給をおこなう発電事業者に対して支払う報酬のことを容量拠出金とよびます。 そもそも容量市場とは何か、そして容量拠出金 […]

2024.11.15

工場やオフィスビル、マンションなど、高圧電力を安全かつ効率的に供給するために重要な設備であるキュービクル。そのキュービクルには、設置基準が定められています。 この記事では、キュービクルの設置基準だけではなく、設置場所によ […]