2025.02.14

脱炭素社会とは何か?

脱炭素化の背景や課題、実現に向けての取り組みを解説

脱炭素社会とは、「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会のことです。日本を含め、世界で脱炭素化の取り組みがおこなわれています。 この記事では、脱炭素社会とは何か、その背景、課題、脱炭素社会に向けた日本の取り組みについてわ […]

- 省エネ

2025.04.03

エネルギーコストの高騰が続く中、学校や教育機関でも電気代の削減は大きな課題になってきています。

では、学校・教育機関の電気代はいくらくらいかかっているのでしょうか。

また、効率的にエネルギーを使用するためのアイディアはあるのでしょうか。

本記事では学校の電気使用量がどのくらいなのか、という疑問から、実際に省エネ・節電するための具体的アイディアをご紹介していきます。

学校では、どのくらい電気を使用しているのでしょうか。

少し古いデータになりますが、平成29年の国立教育政策研究所文教施設研究センター による「学校施設のエネルギー使用実態等調査 報告書」において京都市の小学校のエネルギー使用量等の調査がおこなわれました。

それによると、年間105,000kWhを超えています。

もちろん、学校によって細かい数値は異なりますが、膨大な電気を使用していることは間違いありません。

参考:文部科学省 国立教育政策研究所 「学校施設のエネルギー使用実態等調査 報告書」

経済産業省 資源エネルギー庁の資料によると、学校で使われる電気の70%以上が空調と照明が占めています。また、夏は9時~15時、冬は8時~17時に高い電力消費が続いています。

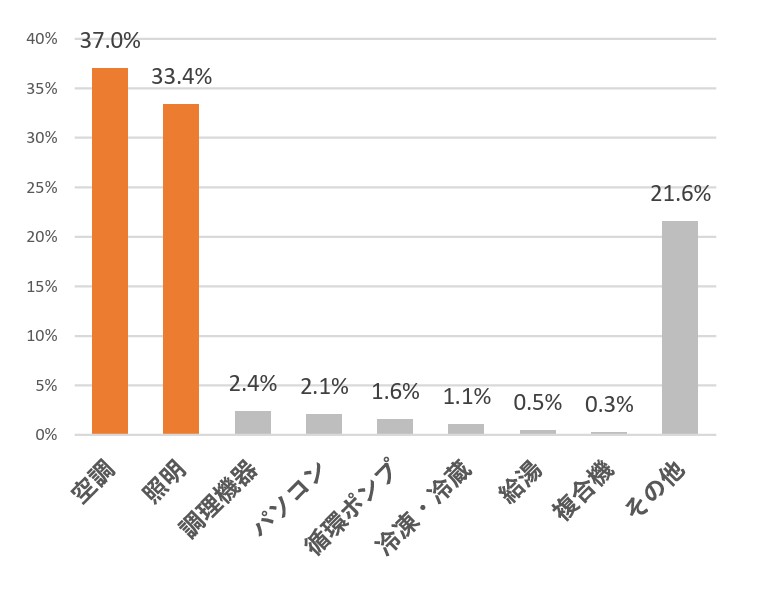

夏季の電力消費の内訳(17時頃)

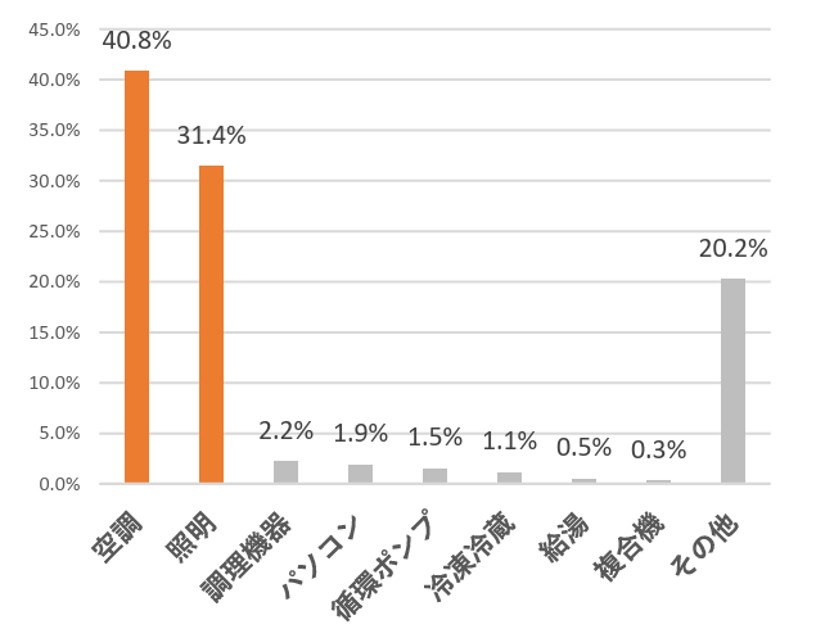

冬季の電力消費の内訳(冬季の1日間)

夏季では、空調が37%、照明が33.4%、

冬季では、空調が40.8%、照明が31.4%と、ともに7割を超える高い割合を占めています。

最近では、ICT機器の導入が進んでおり、タブレットやコンピューター、プロジェクターなどの使用による電力量が増加しています。

2023年4月に省エネ法が改正されました。改正した省エネ法では、原油換算で、1,500kl以上を使用する事業者を対象に、エネルギー使用状況の報告や、省エネに対する取り組みの計画の策定や見直しが求められています。

学校は、「工場等(工場又は事務所その他の事業場)」の区分に分類されており、年間エネルギー使用量(原油換算値)が1,500kl以上の場合は、「特定事業者」となります。

対象となる事業者は、

・中長期的に年平均1%以上のエネルギー消費原単位の提言

・判断基準に基づいたエネルギー管理の実施

が義務付けられます。教育委員会は、学校を管理しているエネルギー管理の責任者として、各学校と省エネに取り組む必要があります。

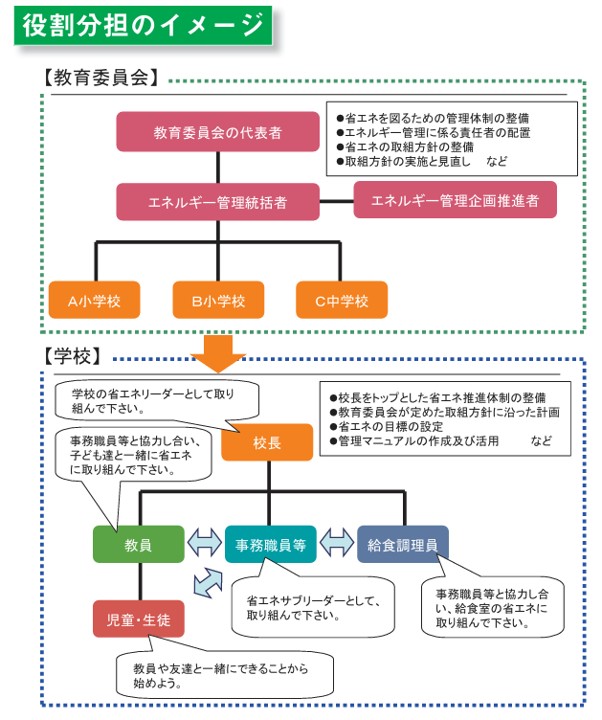

文部科学省「学校でできる省エネ」によると、省エネ実践者の役割は下記のように分類されています。

| 省エネ実践者 | 役割 |

| 教育委員会 | 地域の学校のエネルギー管理統括者として、管理体制を整備し、取組方針の整備と実施により、省エネを推進して下さい。 |

| 校長 | 学校の責任者として、学校全体の省エネ推進体制の整備や教員、事務職員等への啓発により、リーダーとして取り組んで下さい。 |

| 教員 | 他の省エネ実践者と協力しながら、担当する教室等の省エネに取り組んで下さい。 |

| 事務職員等 ※1 | 校長を補佐すると共に、他の省エネ実践者と協力しながら、学校全体の省エネに取り組んでください。 |

| 給食調理員 ※2 | 他の省エネ実践者と協力しながら、給食室の省エネに取り組んで下さい。 |

| 児童・生徒 | 教員の指導のもと、友達と協力しながら、自分たちが使っている教室等の省エネに取り組んで下さい。 |

※1 事務職員等:事務職員、学校図書館事務員、養護職員、用務員など

※2 給食調理員:学校栄養職員、学校給食調理従事員

エネルギーのムダをなくすために、それぞれの役割に応じて全員が協力し合いながら、省エネに取り組むことが重要です。

世界は現在、地球規模の気候変動により深刻な気候危機に直面しています。

1880~1899年と比較すると、世界の平均気温はすでに1度上昇しています。近年になるほど温暖化の傾向は加速しており、その原因となっているCO2の排出削減の対策は急務です。

2015年に地球温暖化対策の新たな枠組みであるパリ協定が締結されたり、2030年までの国際目標として持続可能な開発目標(SDGs)が採択されるなど、地球温暖化対策のための国際動向は世界中で取り組んできました。

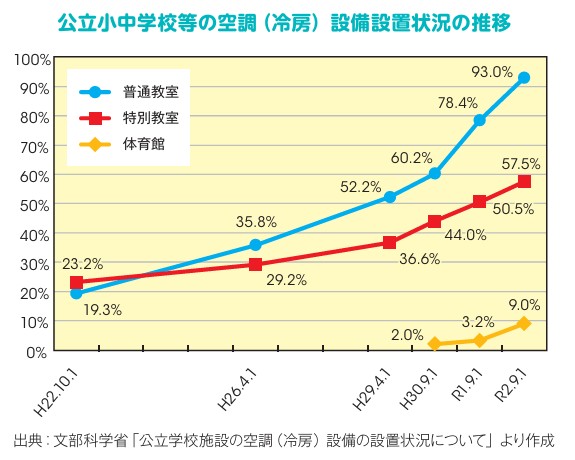

近年の学校施設では、普通教室への空調設備、ICT機器の導入策等による高機能化や教室、体育館等の機械開放による多機能化(多目的化)が進んでおり、エネルギー使用量は年々増加傾向です。

参照:東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター 「学校施設の省エネルギー対策」

そんな中、燃料価格の高騰の影響もあり、電気料金はどんどん上がり続けています。

これまで通りのコスト削減では間に合わず、これまでのエネルギー管理マニュアルの見直しが必要になる場合もあるでしょう。

学校で省エネに取り組むメリットは何が挙げられるでしょうか。

「役割分担のイメージ」の章でも示した通り、学校で省エネを達成していくためには、全体で協力をしながら取り組んでいく必要があります。

自分が過ごしている学校のエネルギーがどのくらい使われているのか、減らすためにはどうしたらいいのかなど、主体性をもって省エネに取り組むことは、最高の教材として活用することができます。

実践することは些細なことであっても、自らが動き、取り組めば、先生や生徒の省エネ意識は確実に変わるでしょう。

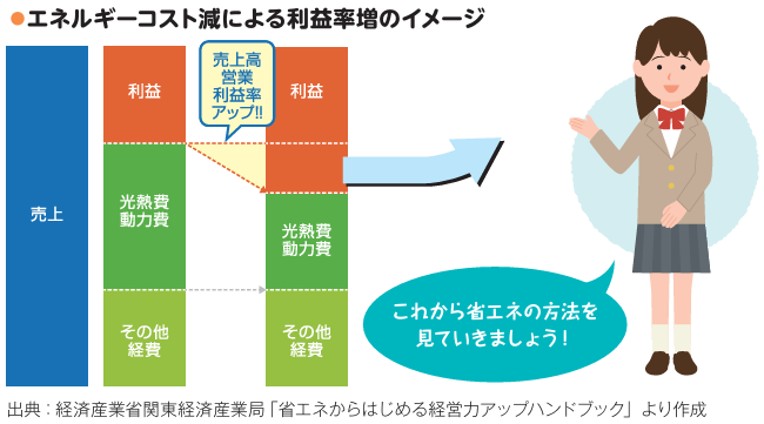

省エネの取り組みは、経費削減に直接寄与します。特に私立学校においては、経費削減はそのまま営業利益にもつながりますので、非常に大きなメリットといえるでしょう。

参照:東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター 「学校施設の省エネルギー対策」

省エネに取り組むにあたって、施策を3つのステップに分けると実行しやすくなります。

下記に挙げるアイディアもそのステップにあわせて実行しやすいものから徐々に取り組んでいけるとよいでしょう。

・その日からすぐに取り組める運用改善

・時間や費用をかけずに取り組めるもの

・設備の小規模な省エネ改修

(土日の休日等でおこなえる程度の工事)

・運用するまでに多少の準備期間が必要なもの

・設備の大規模な省エネ改修

(休日+αをかけておこなう工事)

・運用するまでに学年または学期単位での準備期間が必要なもの

(次の学年または学期まで対応できないもの)

参照:東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター 「学校施設の省エネルギー対策」

これらのステップは、あくまでも目安のためそれぞれの学校で取り組みやすい施策からスタートすることをおすすめします。

学校の電気代を節約するための考え方をステップにあわせて具体的にご紹介しましょう。

学校の照明は電力消費の大部分を占めているため、効率的に使用していきましょう。

重要な点は、不要な電気を消すという言葉に集約されますが、では具体的にはどのようにすればよいでしょうか。

まず、すぐにできることとしてこまめに消灯することをこころがけましょう。

例えば、照明に関するルールをみんなで話し合い、それを一覧表にまとめるなど、運用ルールを設定すると、自分ごととして省エネに取り組めます。

また、担当者を任命するなどもよいでしょう。

晴天時などは、自然光の活用も有効です。

窓際の照明は消灯しておくなどして、明るさを調整しましょう。

従来の蛍光灯からLED照明に切り替えることで、電力消費を大幅に削減することが可能です。

また、LED照明に変えて10年以上経過している場合には、LED照明の切り替えも検討したほうがよいでしょう。技術も進化し、今まで以上の省エネ効果が期待できる場合があります。

人に反応して電気が点灯したり消灯したりする人感センサーの設置や、自然光の増減によって照明の明るさを変えられる照度センサーの設置は、確実にムダな電力を省くことができます。

人感センサーは、すべての場所に設置すればいいというわけではありません。たとえば玄関や廊下、トイレなどへの設置がおすすめです。

LED照明を設置するにあたり、過ごしやすい環境や学習に適した明るさや色など迷われることもあるでしょう。また、すべてLED化したと思っていても、意外とまだLED化できていない箇所があることがよくあります。

何かお困りのことがあれば、いつでもご連絡ください。

空調設備も、学校の電気代の中で大きなウエイトを占めています。空調は、設備の高効率化だけではなく、快適に過ごすための工夫をしやすい箇所です。

まずおこなうことは、エアコンの設定温度の見直しです。夏場は28度、冬場は20度を目安に設定することが推奨されています。

そして、エアコンの効率を高めるためにこまめな清掃と点検をおこないましょう。

また、空調使用時には、風が均等に分配されないことによる温度ムラが発生しやすくなります。そこで、サーキュレーター・扇風機・シーリングファンなどを使用して、室内温度の均一化を図りましょう。

参照:東京都環境局 東京都地球温暖化防止活動推進センター 「学校施設の省エネルギー対策」

体育館は、他の教室や施設と比べると大きいため空調や照明の負荷が多くなります。そのため、効率的に空調運転をするために連続使用となるようなカリキュラムを設定するなどの工夫もよいでしょう。もちろん、特別教室なども同様になるべく連続利用となるようなカリキュラムを組み、不使用時には電源をオフにしましょう。

それ以外にも、ブラインドやカーテンを活用するなど、心地よい空間のために工夫できることがないか探してみましょう。

学校設備において、もっとも熱の出入りが大きい場所は窓でしょう。日光や照り返しなどにより室温は上昇するため、日射熱をカットしてくれる遮熱フィルムを窓に貼ることで、冷房の負荷を軽くすることが可能です。また、有害な紫外線もカットできます。

遮熱フィルムだけではなく、ゴーヤやアサガオなどを窓際で育てるグリーンカーテンも有効な手法です。茂った葉が緑のカーテンのように、強い日差しから守ってくれます。植物の葉から自然に水分が蒸発するため、涼しく感じやすいのもメリットの一つです。

新しい空調機器は、従来の空調機器と比較すると消費電力が大幅に低くなっており、地球への負担も少ないものが多いです。20年前の設備と最新の設備を比較すると20~35%もの効率向上が期待できるとされています。空調設備を見直す場合は、消費電力・CO2の排出量なども加味して検討するのがよいでしょう。

断熱効果の高い窓を設置すれば、空調の効果はさらに高まります。ただし、環境によっては、サッシを丸ごと交換しなくてはいけない場合もあり、大がかりな工事になることもあります。

照明・空調以外でも効果的なことはたくさんあります。できることからチャレンジしていきましょう。

省エネを定着させるためには、生活の中に組み込むことが重要です。

そのための施策として下記のようなものがあります。

・節電についての授業を実施、節電キャンペーンなどをおこなう

・巡回パトロールの実施

・廊下・トイレなどに省エネを促すポスターの掲示

・放課後等の使用教室の集約

・不使用時のパソコン等の電源オフ、スリープ機能の活用

教員だけではなく、生徒も一緒に省エネ意識を高めていくことが重要なため、省エネや節電についての授業をおこない、自発的に省エネ行動を取るきっかけを作ってみましょう。

学年やクラスごとに達成状況を競い合わせるような、ゲーム要素を取り入れると、楽しく節電に対する意識を高めることができます。

使用している電力の「見える化」は、非効率な電力消費を発見し、節電対策をとることが可能になります。また、デマンド(ピーク時電力)を抑えることができ、弊社では、電気基本料金の5~10%削減を実現しております。

電力が「見える化」すれば、節電に取り組む生徒や教員のモチベーションアップにつながることでしょう。

現在、さまざまな会社からさまざまな電力プランが出ています。例えば、学校の電気使用率が高い時間帯に割引が適用されるプランや、長期契約による値引きのあるプランなど、消費パターンにマッチしたものを選択することで、毎月の電気料金を効果的に削減することが可能です。

契約を見直す際には、複数の電力会社が提供する電気料金プランを丁寧に比較検討しましょう。

導入コストがかかるものの、太陽光発電などの再生可能エネルギーの利用は、長期的な視点での学校の電気代削減に大きく寄与します。特に広い屋根を有する学校では、そのスペースを活用して太陽光発電システムを設置することが可能です。

また、災害時の電源確保にもなるため、いざというときにも備えられるメリットもあります。

再生可能エネルギーを活用することは、現状のエネルギー問題を身近に学ぶ機会となり、生徒たちは持続可能な社会の実現に向けて実践的な知識を深めることにもつながります。

ここまで、学校で省エネに取り組むポイントをお伝えしてきました。

文部科学省は、学校で取り組む省エネについて、下記のように述べています。

省エネとは、我慢を強いることではありません。児童・生徒の学習環境を確保した上で、日常生活のエネルギーのムダを無くすことが省エネです。

省エネ・節電は、学校にとっても、そして地球にとっても、意義のある取り組みです。しかし、それは児童・生徒の快適な学習環境の確保があってこそです。

ステップが上がるにつれ、時間とコストはかかりますが、そこで過ごす方は意識することなく快適に省エネが実現できます。

目標と、実践できることのバランスを見ながら、日々できることを意識し、少しずつでも省エネに取り組んでいきましょう。

株式会社エスコでは、これまで2万5千社以上のお客様の省エネ・コスト削減のお悩みに寄り添ってまいりました。

これまで蓄積してきた専門性とノウハウを駆使して、設備や施設全体のエネルギー使用状況を詳細に調査・分析したうえでご提案することも可能です。

お気軽にお問い合わせください。

COLUMNS

2025.02.14

脱炭素社会とは、「温室効果ガスの排出量ゼロ」を目指す社会のことです。日本を含め、世界で脱炭素化の取り組みがおこなわれています。 この記事では、脱炭素社会とは何か、その背景、課題、脱炭素社会に向けた日本の取り組みについてわ […]

2025.02.05

バイオマス発電とは環境に優しい再生可能エネルギーの一種です。植物や動物の廃棄物を燃料として発電する仕組みを指します。二酸化炭素などの温室効果ガスの排出が少なく環境への影響が最小限に抑えられる点がメリットとしてあげられるバ […]

2025.01.21

最近よく聞く「エネルギーミックス」。エネルギーの高騰や、供給量の不安定さがニュースとして取り上げられる際に、目にする機会も増えているかと思います。 この記事では、エネルギーミックスが必要な理由と、エネルギー […]

2024.11.27

将来に向けて、安定的な電力供給を確保するための手段として、容量市場が導入されました。そして、安定的な電力供給をおこなう発電事業者に対して支払う報酬のことを容量拠出金とよびます。 そもそも容量市場とは何か、そして容量拠出金 […]